承認欲求とは?強い人の特徴・原因・直し方をアドラー心理学で徹底解説

「SNSの“いいね”が少ないと落ち込む」「上司に褒められないとやる気が出ない」

――正直、こういう経験って誰にでもありますよね。

そんなふうに人からの評価に振り回される毎日が続くと、心も体も疲れてしまいます。

実はそれ、承認欲求が強くなりすぎているサインかもしれません。

承認欲求は人間が持つ自然な気持ちですが、度が過ぎると自分に自信が持てず、毎日がつらく感じてしまいます。

この記事では、承認欲求とは何か、承認欲求が強い人の特徴や原因、さらに直し方や診断の仕方までをわかりやすく解説します。

アドラー心理学のヒントを交えて「人の目を気にしすぎない方法」を紹介するので、読み終えたときには「自分らしく生きるヒント」がきっと見つかるはずです。

さらに、今から試せる具体的な行動プランも提示するので、読後すぐに実践することができます。

承認欲求とは?意味と基本的な考え方

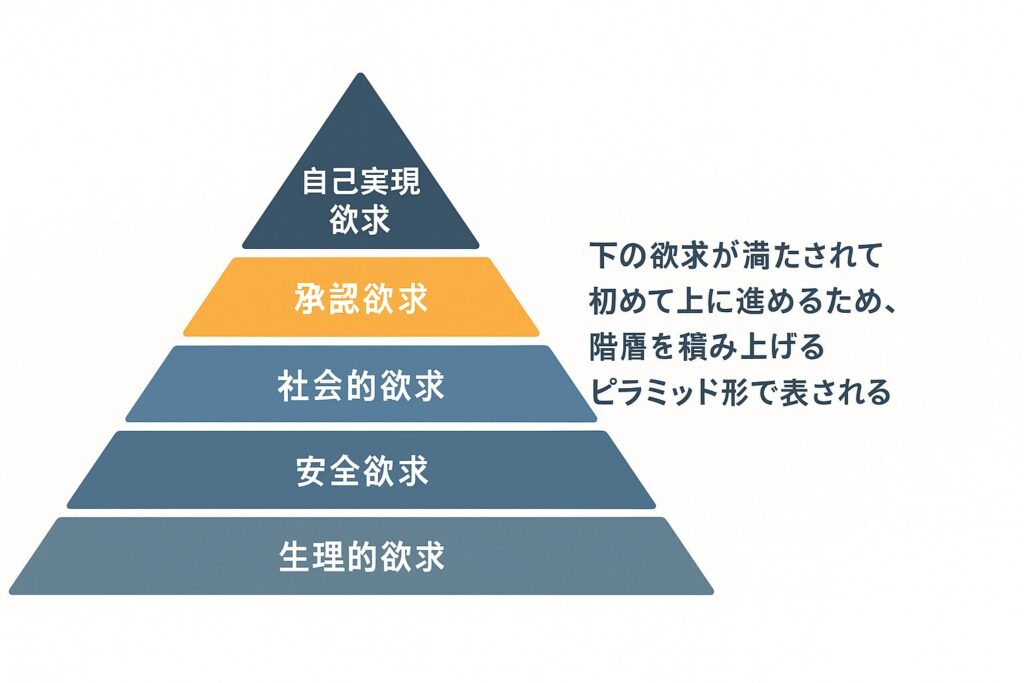

承認欲求とは「人から認めてもらいたい」「褒められたい」という気持ちのこと。

心理学者マズローの欲求5段階説でも重要な欲求のひとつとされています。

例えば、いい成果を出して褒められると嬉しいし、SNSの投稿に「いいね」がつけば安心しますよね。

でも反応がないと「自分には価値がないのかも」と落ち込む…。

そんな経験は誰にでもあるはずです。

承認欲求はやる気や成長につながりますが、強くなりすぎると人の評価に依存し、自己肯定感を下げる原因になります。

承認欲求自体は悪いものじゃありません。

ただ欲求が大きくなりすぎると生きていくことが苦しくなっていきます。

承認欲求が強い人の特徴

「これ、当てはまるかも?」と思ったら要注意です。

- SNSの「いいね」やフォロワー数で気分が上下する

- 否定的なコメントを何日も引きずる

- 褒められないと「自分はダメ」と感じる

- 他人と比べて落ち込みやすい

- 「どう見られるか」が気になって目的を忘れる

- 周りに合わせすぎて自分の意見が言えない

3つ以上当てはまる人は承認欲求が強い傾向があります。

ぼくもSNSで「いいね」が少ないと落ち込んで、せっかく書いた投稿を消したくなったことが何回もあります。

本来は「誰かの役に立つ記事を書く」ために始めたのに、数字ばかり気にしてしまっていたり・・・

承認欲求が強くなる原因と直し方

- 子どもの頃の経験

褒められたときだけ安心できる環境で育つと、大人になっても「認められないと不安」になりやすい。

直し方:小さな成功を自分で認める習慣を持つ。 - SNSの仕組み

通知や数字が「自分の価値」だと錯覚させられる。

直し方:通知はオフにして、自分基準で行動を評価する。 - 学校や職場の評価

点数や成果ばかり重視されると「評価されない=意味がない」と考えやすい。

直し方:プロセスや努力に目を向けるようにする。 - 人との比較

SNSで他人の成功を見続けると「自分は劣っている」と感じやすい。

直し方:比較する対象を「昨日の自分」に切り替える。 - 文化の影響

日本では「周りに合わせる」ことが大切にされ、人の目を気にしやすい。

直し方:自分の価値観を大事にする時間を意識的に持つ。

ぼくは職場で評価されない時期に「自分は必要ないのでは」と思ったことがあります。

今振り返ると、他人の評価だけに依存していたと気づきました。

承認欲求をセルフチェック/診断する方法

こんな質問に当てはまりますか?

- 誰かに認められないとモチベーションが続かない

- 嫌われるのが怖くて意見が言えない

- SNSの通知が気になって集中できない

- 批判の言葉をいつまでも引きずる

- 褒められないと落ち込む

3つ以上当てはまったら、『承認欲求が強くなっている』サインです。

まずは自分の状態を認めましょう。

そのうえで、当てはまった項目ごとに簡単な工夫を試してみることが大切です。

例えば『SNS通知で不安になる』なら通知をオフにする、『褒められないと落ち込む』なら自分で小さなご褒美をあげる、など。

こうして具体的に置き換えることで、何をすれば良いかがはっきり見え、改善の一歩が踏み出せます。

承認欲求を軽くするための改善方法(アドラー心理学)

なんでここでアドラー心理学を取り上げるの?

と思われる方もいらっしゃると思います。

でも理由があるんです。

アドラー心理学は承認欲求の問題を真正面から扱っている珍しい心理学だからです。

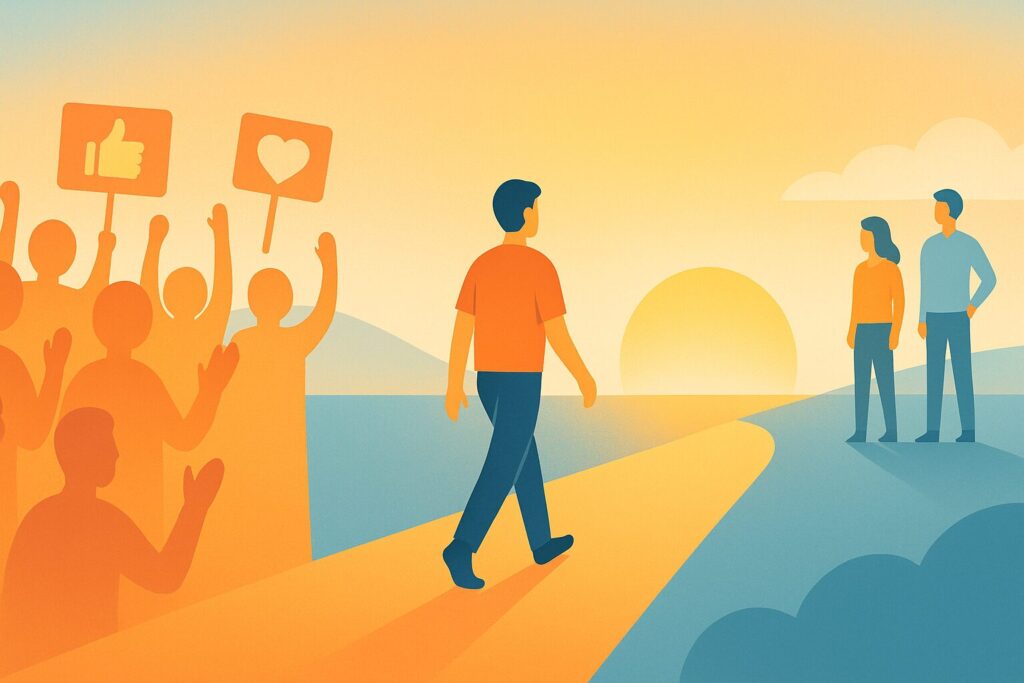

アドラーは「他人の承認を求めるほど不自由になる」とはっきり伝えて、評価や承認に縛られない生き方を具体的に示しています。

多くの心理学は“欲求”を自然なものとして肯定しているんですが、アドラーはその依存から抜け出す方法をわかりやすく教えてくれている点が特徴です。

ここでは代表的な考え方を、できるだけ身近な例を交えて紹介します。

- 課題の分離

「相手がどう思うか」は相手の課題。自分は「自分の行動」に集中する。

例:職場で上司がどう評価するかは上司の課題。自分は期限を守って資料を仕上げることに集中する。 - 勇気づけ

結果より「挑戦したこと」に価値を置く。

例:仕事でうまくいかなくても「工夫して取り組んだ過程」を評価する。 - 共同体感覚

評価より「誰かの役に立てたか」を大切にする。

例:同僚が助かったと感じてくれたことに目を向ける。 - 環境を整える

SNSの通知をオフにするなど、気分を乱されにくい環境をつくる。

例:通知は1日1回だけ確認するルールをつくり、無駄に心を揺さぶられないようにする。 - 小さな貢献を習慣にする

毎日ひとつ「ありがとう」を伝える。

例:同僚や家族に一言感謝を伝えることで、自分の存在が誰かの役に立っていると実感できる。

ぼくもブログやSNSを始めたばかりは、インプレッションやリアクションの数に振り回されていました。

でも「数字よりも、人の役に立つ内容を届けたい」と目的を切り替えることにしました。

数値は今でも少ないですが、「誰か一人にでも役に立てたら十分」と思えるようになって、焦りや不安に振り回されなくなりました。

アドラー心理学に学ぶ自由な生き方

アドラー心理学では「他人の承認を求めるほど不自由になる」と考えます。

ベストセラー『嫌われる勇気』(岸見一郎・古賀史健)でも強調されているのが「課題の分離」です。

つまり「他人からの評価は他人の問題であり、自分は自分のすべき行動を選ぶだけ」という考え方です。

人の目を気にしすぎず、自分の課題に集中することで、本当の意味で自由に生きられるようになります。

その実践のカギになるのが「勇気づけ」と「共同体感覚」です。

「勇気づけ」は、結果が良かったかどうかよりも「挑戦したこと自体」や「頑張った気持ち」に価値を見つけてあげることです。

例えば、仕事で提案が採用されなかったとしても「思い切って提案できた自分」を評価する。

これだけで「またやってみよう」という勇気と活力が生まれます。

「共同体感覚」とは、「誰かの役に立てた」と感じられる瞬間を大切にすること。

例えば、同僚に一言アドバイスして「助かった!」って笑顔になってくれたとき。

そういう小さな出来事こそが、「自分はここにいていいんだ」という安心と自己肯定につながります。

この二つを意識して過ごせば、他人の評価に振り回されることなく、自分の気持ちを基準に行動できるようになります。

心理学の研究でも「自己決定感が高い人ほど幸福度が高い」と言われています。

これはアメリカの心理学者エドワード・デシとリチャード・ライアンによる自己決定理論(Self‑Determination Theory、2000年)でも明らかにされています。

つまり、アドラー心理学の考え方は科学的にも裏付けがあるということです!

承認欲求を乗り越えるということは「他人の評価に左右されず、自分の基準で生きる」ことです。

行動プラン【今すぐ実践できる4つのステップ】

ここまでで承認欲求を軽くするための考え方を紹介してきました。

でも「どう行動に移せばいいの?」と思う方もいるかもしれません。

そこで、今日から試せるシンプルな実践ステップを4つ紹介します。

- SNS通知をオフにする

通知が鳴るたびに気持ちが揺れるのを防いでくれます。

まずは1日だけでもオフにして、自分の時間を取り戻してみましょう。 - 毎日「挑戦したこと」を1行日記に書く

大きなことじゃなくてもOKです。

「今日は声をかけられた」「少し早起きできた」など小さな前進を書き出すと自信が積み重なりっていきます。 - 誰かに「ありがとう」を伝える

ちょっとした一言で相手も自分も温かい気持ちになれます。

「資料助かった」「話を聞いてくれてありがとう」などでOKです。

感謝を伝える習慣は、自分の価値を実感するきっかけになります。 - 評価がなくてもやりたいことを一つ実行する

人にどう思われるかより「自分がやりたいか」で行動を選んでみましょう。

映画を見る、運動する、記事を書く…小さな自己決定の積み重ねが、自分らしい生き方につながります。

まずは一つだけ選んで試してみましょう。

大きな変化の始まりは小さな一歩です!

まとめ

承認欲求は誰にでもある大切な気持ちです。

でも強すぎると、人の評価に振り回されて、他人のための人生になってしまいます。

アドラー心理学の考え方を取り入れて「自分の課題」に集中すれば、人の目を気にしすぎない生き方ができます。

大切なのは「自分の行動は自分で決める」という勇気を持つことです。

そして小さな一歩を踏み出すことが、大きな変化につながっていきます。

自己肯定についても、もっと学びたい方は、関連記事の【忙しい大人でもできる自己肯定感を高める7つの方法】もぜひチェックしてください。

次の一歩が、より自分らしい人生の始まりになります。

承認欲求を乗り越えるということは「他人の評価に左右されず、自分の基準で生きる」ことです。

あなたも今日からその一歩を踏み出してみませんか?

それでは

あなたにいい明日がありますように!