職場の雰囲気が悪いとどうなる?原因7つと改善方法|心理的安全性で変える職場

「最近、職場の空気が重いな」

「朝から会社に行くのがちょっと憂うつだな」

そんな風に感じたことはありませんか?

上司がピリピリしていたり、同僚がイライラしていると、自然と気持ちも沈んでしまいますよね。

実は、職場にとってこの”雰囲気”というものがとても大事なポイントです。

職場に安心して意見を言える空気があるかどうか。

これがあるかないかで、そこで働くひとの成長とチームの成果が大きく変わってきます。

専門用語では「心理的安全性」と呼ばれますが、要は「みんなが気軽に話せる場かどうか」ということ。

この記事では、雰囲気が悪くなる原因やチェックリスト、そして90日間で雰囲気を変える方法を、できるだけ簡単に紹介します。

読み終えてもらったら『これならちょっと試せるかも!』と思えるようになってもらえるはずです。

小さな行動が、あなたの職場の雰囲気を変えるきっかけになります!

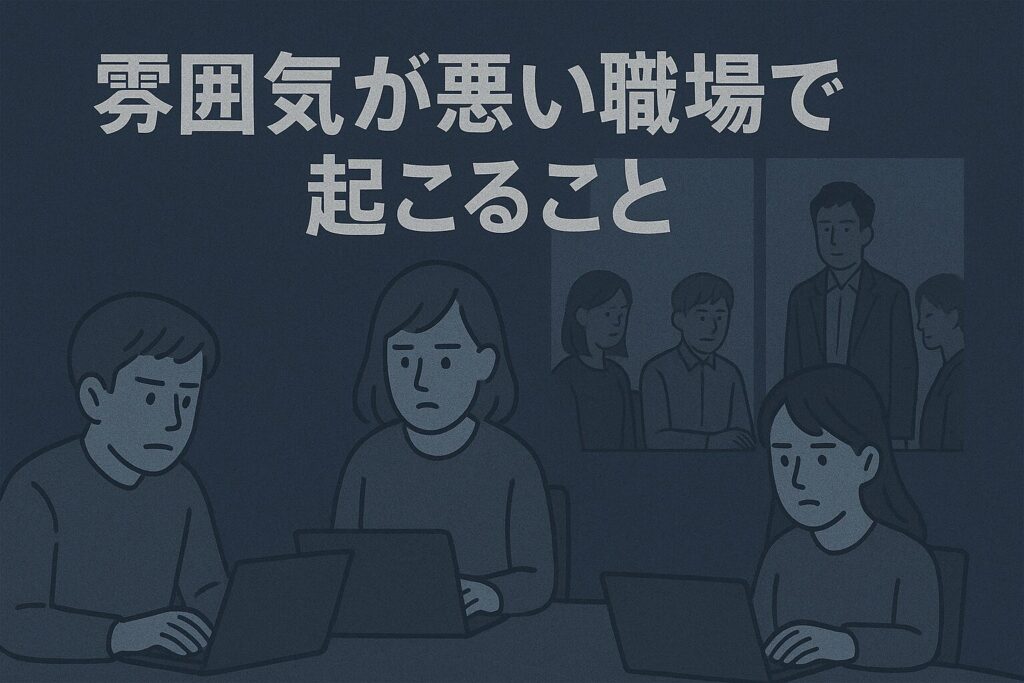

雰囲気が悪い職場で起こること

雰囲気が悪いと、毎日の仕事や職場がこんな風に変わっていきます。

- 会議がシーンと静まり返って、誰も口を開かない

- ミスが隠されて、同じ失敗が繰り返される

- 「言っても無駄だな」とあきらめムードが漂う

- 働く意欲が落ちて転職を考え始める

なんでこうなってしまうんでしょう?

人って周りの反応にすごく敏感ですよね。

厳しい叱責や無視が多い職場では「余計なことを言うと損をする」と思ってしてしまって、自然と口を閉ざしてしまいます。

誰も声を出さなくなると、情報が共有されません。

その結果、同じミスが何回も繰り返されるような職場になってしまいます。

そして『この職場にいても成長できない』という気持ちが強まってしまって、辞めたい気持ちにつながっていきます。

ぼく自身も「この空気じゃ何を言っても受け止めてもらえないな…」と感じて、提案をやめてしまったことがあります。

そのせいで改善できたはずの問題が放置されてしまって、雰囲気がますます悪化したという経験をしました。

つまり、安心して意見を出せる雰囲気がなければ、成長も成果も止まってしまうということです。

職場の雰囲気が悪い原因7つ

ここからは「なにがあると職場の雰囲気が悪くなるのか」を具体的に見ていきます。

まずは原因を知って自分の職場に当てはめてみましょう。

- 上司が怒りっぽい/無視する

「何を言っても否定されるかも」と考えて発言が減る。

その結果、会話が減って場の空気が重くなる。 - 会議で一部の人しか話さない

他の人が「自分は関わらなくていい」と思い、沈黙が増える。

会議が形だけの場になる。 - 陰口や責任の押しつけ

信頼関係が崩れ、協力がなくなる。

疑心暗鬼が広がり、雰囲気がピリピリする。 - 頑張っても評価されない

「どうせ報われないよな」と思う人が増え、モチベーションが下がる。

働く意欲がなくなる。 - 目的が分からない仕事や会議

ただ時間を消費している感覚になり、参加意欲が消える。

周りも無言やため息が増える。 - 忙しすぎて助け合えない

みんな自分のことで精一杯になり、声をかけ合う余裕がなくなる。

孤立感が強まって、空気も冷たくなる。 - ハラスメントや差別が放置されている

安心して仕事ができず、誰も本音を言わなくなる。

表面的なやりとりだけが残る。

どれも「安心して声を出せない空気」を作り出してしまうものです。

結果として、職場全体がどんよりしてしまいます。

以前チームのメンバーが『発言してもどうせ無視される』と愚痴をこぼしていることがありました。

その後、その人は意見を出さなくなり、周囲も黙りがちになって場の空気がどんどん重くなったのを覚えています。

個人の声が消えると、チーム全体の雰囲気も一気に冷え込んでしまいます。

職場の雰囲気をチェック!3分セルフ診断

次の質問に1〜5点で答えてみてください。

| 質問 | 1(まったく当てはまらない)〜5(とても当てはまる) |

|---|---|

| ミスしても不当に責められない | 1 2 3 4 5 |

| 疑問を素直に言える | 1 2 3 4 5 |

| 違いを理由に拒否されない | 1 2 3 4 5 |

| 意見を言っても報復されない | 1 2 3 4 5 |

| 困ったとき助けを求めやすい | 1 2 3 4 5 |

| 他人に邪魔されず仕事できる | 1 2 3 4 5 |

| 自分のスキルや努力が認められている | 1 2 3 4 5 |

これは「心理的安全性」を測る代表的な質問です。

各質問に点数をつけて合計を出してみましょう。

合計が20点以下なら心理的安全性が不足している可能性が高いです。

30点以上なら心理的安全性が高い職場といえます。

「心理的安全性」ってそもそも何?

「心理的安全性」とは、安心して発言・質問・相談できる環境のことです。

単に仲良しの雰囲気ではなく、仕事に関する言いにくいことや失敗もオープンに話せる環境を指します。

例えば、会議で「ちょっと違うと思います」と言っても笑われたり怒られたりしない。

ミスを報告しても「誰のせいだ」と責めるのではなく「どう改善しようか」と一緒に考える。

そんな関わり方ができる状態です。

心理的安全性が高いチームでは、

- ミスを早く修正できる → 隠す必要がなくなるから

- 多様な意見でアイデアが生まれる → 否定されないから発言が増える

- 辞めたい人が減り、安定して成果を出せる → 居心地がよく安心して働けるから

という効果が研究でも示されています。

Googleの調査でも「高成果チームの共通点」として心理的安全性が一番に挙げられています。

職場の雰囲気を改善する!90日ロードマップ

「心理的安全性って大事なのはわかったけど、じゃあ具体的にどうやって改善すればいいの?」

と悩んでしまいますよね。

でも安心して欲しいです!

ここでは、無理なく取り組める、90日間で少しずつ空気を変えていくためのステップを紹介します。

いきなり大きく変えるのではなくて、段階を追って習慣にしていくのがポイントです。

「ちょっと試してみようかな」くらいの気持ちで始めてみましょう。

こんなふうに少しずつ取り組んでいけば、無理なく続けられると思いませんか?

0-15日:まずは場づくり

| 行動 | 効果 |

|---|---|

| 「失敗は学び」と宣言する | 失敗を責める空気を断ち切り、安心感を作る |

| 会議にルールをつける(目的と発言の仕方) | 目的が明確になり、発言のハードルが下がる |

| フィードバックの型を共有(事実→影響→提案) | 感情的にならず、建設的なやりとりができる |

15-30日:発言を引き出す

| 行動 | 効果 |

|---|---|

| 若手から話す順番を作る | 「自分の声も大事にされている」と感じやすい |

| 毎週10分の振り返りを行う | 小さな学びをシェアしやすくなる |

| 1on1で「現状→気づき→次の一歩」を話す | 個々の不安や疑問が解消されやすい |

31−60日:応答を変える

| 行動 | 効果 |

|---|---|

| ミスを共有したら「ありがとう」と返す | 報告するメリットを感じられる |

| 個人ではなく仕組みに焦点を当てる | 誰かを責める文化から抜け出せる |

| 失敗から学ぶショート発表を定例化 | 失敗が価値あるものとして扱われる |

61-90日:仕組みにする

| 行動 | 効果 |

|---|---|

| 四半期ごとに診断チェックを行う | 状況を見える化して改善が続けられる |

| 評価に「率直さ・学習」を入れる | 本音を言う行動が評価につながる |

| ハラスメント防止を周知する | 安全な環境が制度として保証される |

焦らなくても大丈夫です。

小さな行動を積み重ねると、やがて習慣化することができます。

「あれ?最近ちょっと話しやすくなってきたかも」と気づけたら、それはすでに変化が始まっている証拠です。

小さな行動からでも、3か月で職場の空気は変えることができます。

成功と失敗のリアルな例

実際にぼくが職場で行った取り組みを例にして「うまくいった場合」と「うまくいかなかった場合」を紹介します。

実際の事例を見ることで、自分の会社ならどう活かせるかイメージしやすくなるはずです。

成功例:業務進捗報告会

ぼくの所属する課では、隔週で「業務進捗報告会」を開催することになりました。

このとき工程の遅れが続いていたので、意識の改善のためにぼくが提案したものです。

司会進行もぼくが任されていたんですが、初回はみんな「正直にいったらどうせ責められるんだろうな」と身構えてしまって、なかなかスムーズにスタートできませんでした。

でも、このときは社長が「進捗を報告し合って、危ない工程は一緒に解決していきましょう」と柔らかい口調でいってくれました。

その瞬間、場がふっと和み「私は今ここまでできて、ここからはまだできていません」と正直に報告してくれる人がどんどん出てきました。

そこから工程改善の提案が次々に生まれて、工程の遅れも無事に解決。

業務効率がぐっと上がりました。

結果的にメンバー間の信頼感も高まり、以前より「このチームの役に立ちたい」という声を増やすことができました。

それまではぼく自身も、「この業務報告は怒られるかもしれないな…」とビクビクしていましたが、この場をきっかけに安心して意見を言えるようになりました。

失敗例:業務反省会

一方で、別の取り組みではうまくいかなかったこともあります。

「業務反省会」という場を作り、自分の課題を振り返るミーティングをしました。

でも実際やってみると『周りが変わってほしい』という意見が多く、自分を省みる姿勢は弱いまま。

他責思考の発言ばかりで、空気はギスギスしてしまい不満をぶつける場になってしまいました。

この時の様子は、ぼくがまとめた記事「不具合16件でもギスギスしない!自責思考を促す反省会」でも紹介しました。

本当は、主体的にスキルを高め合う場にしたかったのに、「他人が悪い」という空気に流されてしまい、意図通りの結果にできませんでした。

ここで学んだのは、「人のせいにする雰囲気」は一瞬で場を壊す ということ。

反省の場を作るなら、必ず「自分にできることは何か」を軸にしないといけません。

そうでないと逆効果になります。

そして、ただ場を作るだけではダメだということ。

進行役が「ここは責める場じゃなくて学ぶ場だよ」と繰り返し伝えなくてはいけません。

ここを意識しないと、改善どころかチームの雰囲気をもっと悪くしてしまうリスクがあります。

ちょっとした取り組み方の違いで結果は大きく変わります。

あなたの職場でも、まずは小さな一歩から試してみてください。

職場の雰囲気改善は法律でも義務化

心理的安全性を確保して職場の雰囲気を良くすることは、”働きやすさ”だけの話ではありません。

会社として、組織全体を守る大切な責任でもあります。

法律でも義務として決められています。

2020年から大企業、2022年からは中小企業も対象に「パワハラ防止の義務」が定められました。

相談窓口を作ったり、再発防止の仕組みを整えることがルールとして求められています。

厚労省のガイドラインでも「職場環境の整備」や「相談しやすい風土づくり」が推奨されています。

改善を放っておくと、社員の離職やメンタル不調が増えるだけではなくて、会社の評判や採用にも悪影響が出てしまいます。

つまり、職場の雰囲気改善は社員を守るだけではなくて、会社の将来を守ることにも直結するということです。

雰囲気改善は“義務”でも“戦略”でもあります。

あなたの会社に「安心して相談できる窓口」や「声を受け止める仕組み」があるか、ぜひ確認してみてください。

まとめ

「職場の雰囲気が悪い」という悩みの根っこには、心理的安全性の不足があります。

この記事で見てきた原因やチェックリスト、90日間ロードマップは、どれも今日から少しずつ試せるものばかりです。

空気はすぐにガラッとは変わりません。

でも、小さな行動なら今日からでもできます。

その小さな行動を積み重ねれば、必ず雰囲気は変わっていきます。

ぼく自身も「提案をやめていた頃」と「安心して声を出せるようになった後」では、毎日の働きやすさがまるで違うことを実感しています!

まずは週の会議で「学びを一言シェアする」だけでもOKです。

それが次の変化につながります。

こうした小さな一歩が積み重なっていけば、「ここで働きたい」と思える職場にどんどん近づいていくはずです。

小さな一歩を今すぐ始めましょう。

あなたの行動が、職場全体の雰囲気を変えるきっかけになります。

それでは

あなたにいい明日がありますように!