5分で変わる!『書く習慣』書評と実践法【30代でも続く書き方】

副業やスキルアップのために「ブログを始めよう!」と思ったのに、なかなか続かない…

SNSで発信しようとしても、完璧を求めて手が止まってしまう…

そんな経験、みなさんにもありませんか?

ぼく自身も以前は

「文章を書き続けるなんてとんだ苦行だよ!」

「ライティングの副業なんてできないよ!」

なんて思っていました。

でも、いしかわゆきさんの『書く習慣』を読んでから考え方が変わりました。

誰でもマネできるシンプルな方法で、文章を書くことは習慣化することができます!

そして、文章の発信は、自己表現だけにとどまりません。

収入アップや新しいキャリアにもつなげる事ができます!

この記事では、『書く習慣』の要点と、ぼく自身が得た学びをもとに、30代サラリーマンが今日から実践できる“書く習慣”の方法を紹介します。

この記事を読んでもらえれば、今日から”書く習慣”を身に着けて、ブログやライティングの副業を続けられるようになります!

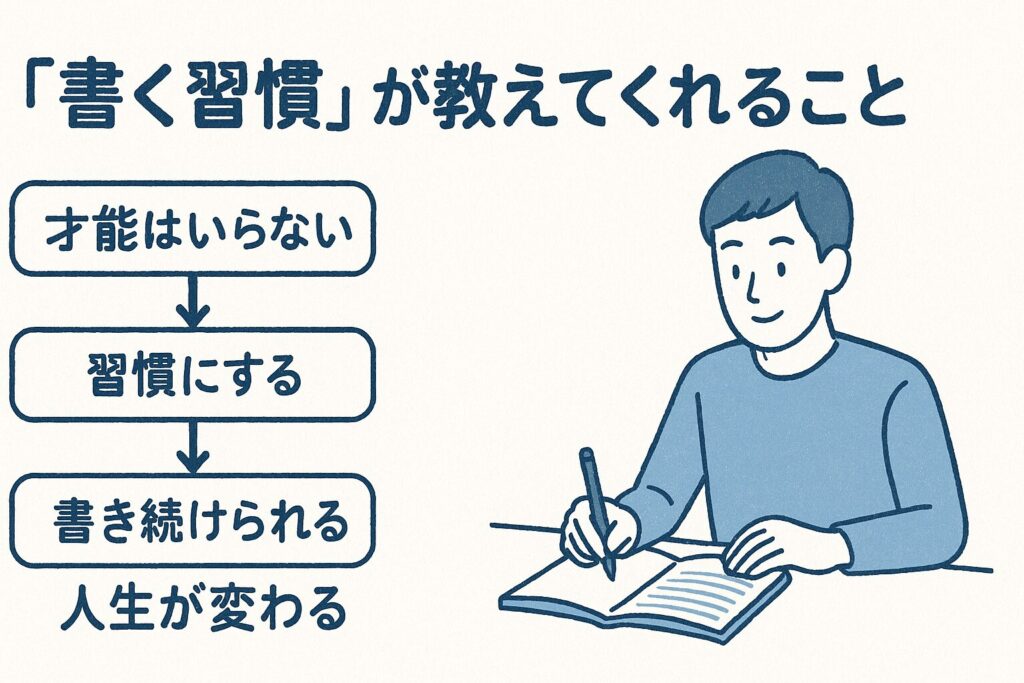

『書く習慣』が教えてくれること

まえがきでもいいましたが、ぼくは、文章を書くことを“苦行”みたいに感じていました。

「才能ないから無理」「いい文章なんて書けない」と思い込んで、最初の一歩ですら全然踏み出せず…

でも、『書く習慣』を読んでみて「書くことは才能じゃなくて習慣なんだ」と気づくことができました。

習慣にできれば、書くことは苦行じゃなくなるし、書き続けることができれば、ぼくたちは人生を変える力を持てるようになります。

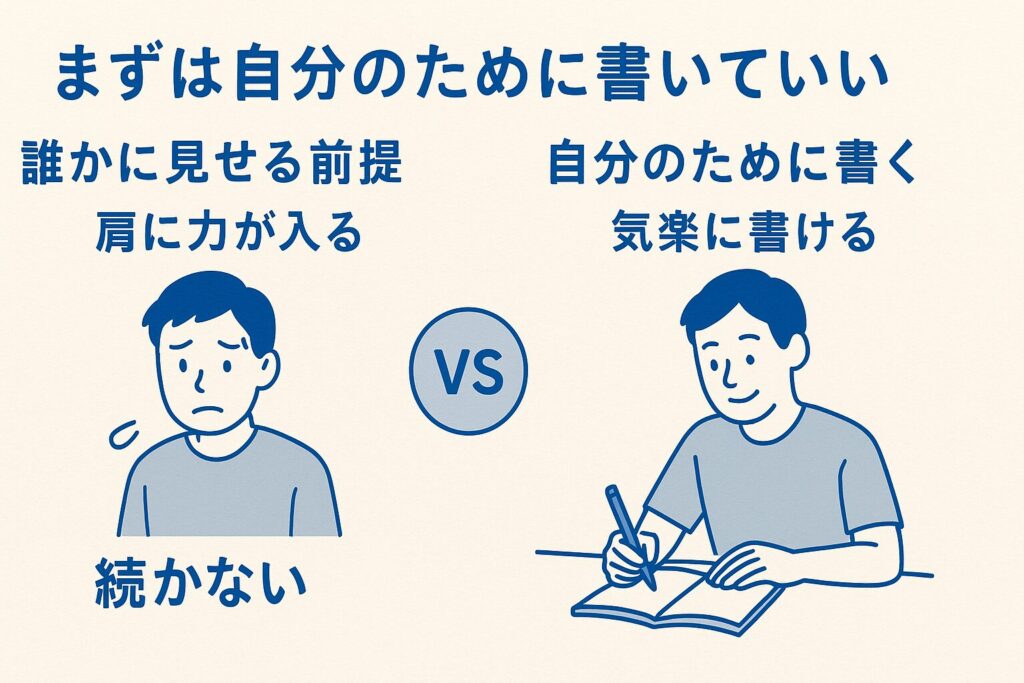

まずは自分のために書いていい

このフレーズを見た時、「これなら書き続けられるかもしれない!」と気持ちがすごく軽くなりました。

誰かに見せる前提で書くと、どうしてもカッコつけたり、余計なことを考えてしまいますよね。

だからこそ、最初は自分だけの日記のつもりで書いていい。

「うわぁ〜疲れた!」「今日のランチ美味しかった!」みたいな小さな本音を残すだけで、立派な文章。

そうやって最初は、文章を書くことに慣れていくことが肝心です。

大事なのは “言葉と仲良くなること”

本の中では

自分は忘れるアホだから、書かないとダメ!

と自分に言い聞かせる方法も紹介されていて、目からウロコでした。

これってすごく合理的な考え方ですよね!

ぼく自身「絶対忘れるから書かなきゃ」というマイルールを設定したら、書くことが続けやすくなりました。

書くことを「才能の問題」ではなく「生活の一部」として捉えるだけで、ぐっと気持ちがラクになります。

まとめ

- 才能ではなく、習慣として書くことを生活に落とし込むのが大切

- 書くことは人生を変える力を持っている

- 最初は「自分のため」に書くことから始めればいい

書く習慣を無理なく続けるコツ

モチベーションが高まって「よし、書こう!」と思っても、続かなくて挫折…

これもあるあるですよね。

ぼくもそうで、2024年の12月から1ヶ月間、noteの執筆にチャレンジしていたのですが、

資格勉強を理由にしたり、SNSを開いたり、ゲームに逃げたり…

結局、”何も書けない””進められない”現実から、自己嫌悪を感じて活動をやめてしまいました。

そんなぼくでも今はこうして、ブログをはじめてから、1ヶ月以上休むことなく継続して執筆活動を続けられています。

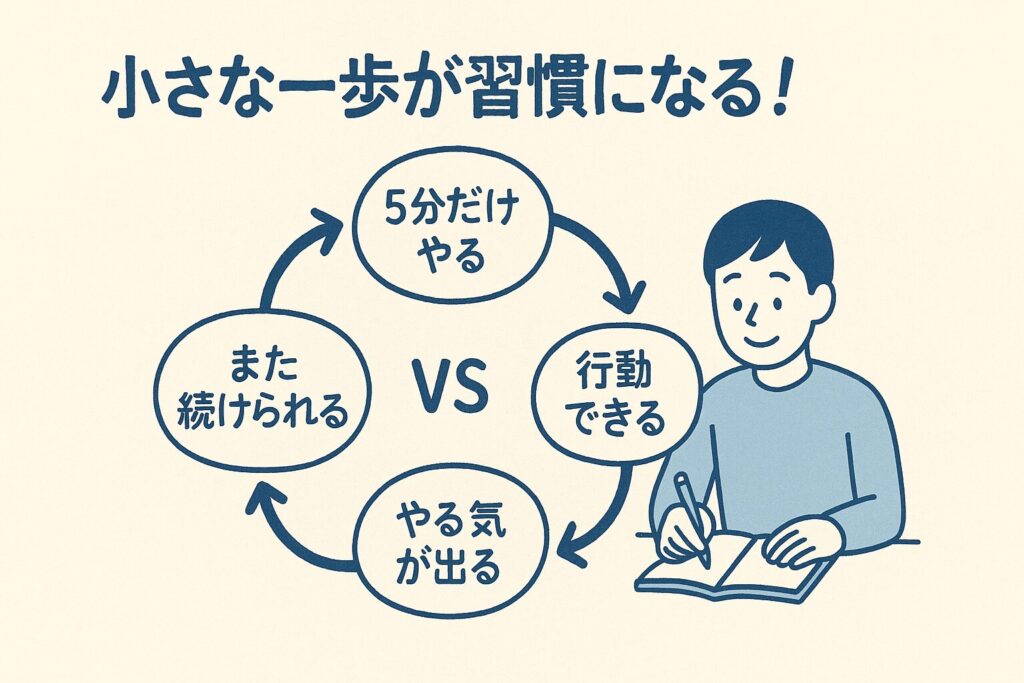

『書く習慣』で紹介されている方法の中で、一番印象に残ったのは 「5分だけやってみる」 という考え方です。

人は「やる気があるから行動する」んじゃなくて、「行動するからやる気が出る」んですよね。

最初から長い文章を書こうとすると挫折しやすくなります。

「5分だけ!」と決めて、自分へのハードルを下げてあげると、「ちょっとくらいなら」と思って、自然と続けられるようになります。

やった事実が、自分への自信にもなるので、この効果は侮れません!

さらに、書くためのツールを目に見える場所に置いておくのも効果的です。

- 手元にノートとペンを置く

- スマホにメモアプリを常に開いておく

それだけで”書く”ことがぐっと身近になってきます。

ぼくも仕事中、プライベートどちらも欠かさず”ほぼ日手帳”を持ち歩くようにしてます。

SNS投稿もおすすめされています。

とくにTwitter(現X)は無料登録で140文字しか書けないので、要点をまとめる練習にピッタリ。

「映画を見た → 感想を一言つぶやく」くらいの手軽さで、アウトプットの習慣をつけることができます。

あと、ても大事なことは、完璧を目指さないこと。

「文章として意味がないかも…」と考えてしまうと手が止まってしまいますけど、意味づけをしてくれるのは、読んでくれる読者です。

とりあえず書いて公開する。

この一歩が習慣化につながります。

まとめ

- 「5分だけやってみる」でハードルを下げる

- ノートやアプリを身近に置き、書きやすい環境を作る

- SNS・日記を活用してアウトプットの練習をする

- 完璧を求めずに、とりあえず公開してみる

ネタは日常にあふれている

「ブログのネタがない…」

「投稿のネタがない…」

そんな悩みから解放されたいですよね。

ぼくも最初の頃は「記事を書こう」ってパソコンの前に座っても、真っ白な画面を見つめながら、うんうん唸るだけで時間が過ぎていってました。

でも、『書く習慣』はそんな悩みも解決。

”ネタは探さなくても、日常にいくらでも転がっている”ってことを教えてくれます。

たとえば、

- コンビニで新しいスイーツを食べた感想

- 通勤中に読んだ本からの気づき

- 仕事で失敗した経験

- 「あ〜疲れた」みたいな小さな気持ち

こういう日常の一コマも、誰かにとっては「非日常」になります。

さらに、「好きなものを書く」と文章に熱量がのって、自然と読者に伝わりやすくなります。

ぼくの場合は、収入アップやスキルアップの挑戦、読書や外見磨きがまさにそれです。

だからこのブログでも、そのリアルな体験を中心に書いています!

どんな人も、「ネタがない」じゃなくて「気づいてないだけ」なんです。

普段の生活の中でアンテナを立てていれば、ちょっとした出来事も立派な記事のネタになります。

今日のあなたの当たり前の日常にも、きっと記事のネタが隠れているはずです。

まとめ

- ネタは探すものではなく、日常にあふれている

- 小さな体験や感情でも、他人にとっては価値がある

- 好きなことを書くと熱量が伝わりやすい

- 「ネタがない」のではなく「気づけてないだけ」

読者に届く文章の書き方

「どうせ書くなら、ちゃんと読んでもらえる文章にしたい」

そう思う人も多いと思います。

でしたら、小手先のテクニックよりも “本音で書くこと” が一番大事です。

「きれいな文章にまとめなきゃ」と思って、無理やり背伸びした文章を書くと、なんか自分ぽさやがなくて機械的になっちゃいます。

自分で読んでても「これつまんないな…」と思ってしまったり。

『書く習慣』では、こうアドバイスされています。

- 中学生でもわかる言葉で書く

- 身近な人や「昔の自分」に向けて書く

- 本音を隠さずに出す

これを意識すると、スッと頭に入ってくる文章になります。

変にカッコつけていないから、自然と読みやすくなるし、共感もしやすい!

なかでも、「昔の自分に向けて書く」については、ターゲットがはっきりとイメージできるので効果的です!

ぼく自身、転職を怖がってた頃や、副業を始めた頃の不安を思い出しながら書くと、自然とリアルな表現や言葉が出てきます。

もし当時のぼくみたいに悩んでいる人が読んでくれたら、「あ、これ自分のことだ」って共感してくれやすくなるんじゃないかな、なんて考えています!

結局、読んでくれている人に届く文章は“うまい文章”じゃなくて“本音のこもった文章”なんです!

これはブログにもSNSにも共通して言えることだなと実感しています。

まとめ

- 本音で書くことが、読者に届く一番の方法

- 難しい言葉を避けて、中学生でもわかる表現にする

- 「昔の自分」や身近な人に向けて書くと共感されやすい

『書く習慣』を読んで得たぼくの変化

『書く習慣』を読む前のぼくは、文章を書くことなんてできないって考えてました。

「才能がないから無理」

「文章力がない」

そんな風に考えていたから当然ですよね。

でも、この本を読んでから少しずつ考え方が変わって、文章を書くことが”苦行”から”日常の一部”にシフトできました。

実際に続けられるようなって、自分の気持ちや行動にも大きな変化が生まれています!

ここからは、ぼくが『書く習慣』を通して得られた変化を4つ紹介します。

変化① 書くことが”苦行”じゃなくなった

以前のぼくは、”文章を書く=いやいや取り組む課題”ってイメージでした。

「書かなきゃいけない」と思うほど気持ちが沈んじゃって、結局手をつけられない…

でも、この本にある「まずは自分のために書こう」という考えに出会ってから、書くことのハードルを一気に下げることができました。

最初は日記に「今日疲れた」と書くだけからはじめてみました。

それでも「書けた!」という達成感がが積み重なっていって、今では書くことを生活の一部にすることができています。

変化② 不安を整理できるようになった

頭の中でぐるぐる悩んでいるときって、なにもしないとモヤモヤが増えるだけですよね。

「不安を書けば、悩みが可視化される」とあるんですが、たしかに、文章にすると気持ちが客観視できて、「こうすればいいかも!」と解決の糸口がみつかるようになります。

今では、「悩んだら書く」ことが自然にできるようになって、気持ちを整理するときにすごく役立っています。

変化③ 日常にネタを見つけられるようになった

以前は「ネタがない…」と悩んで、パソコンの前で固まってしまうこともしょっちゅうありました。

でも、「日常の一コマも誰かにとっては非日常」という考えを知ってから、考え方がガラッと変わりました。

普段の日常、読んだ本の一文、ちょっとした失敗

どれも書いてみると立派なネタになることがわかってきます!

今では、「ネタは探すんじゃなくて、気づくもの」ということがわかったので、日常が常にインプットです!

変化④ 本音で書けるようになった

昔のぼくは

「文章はきれいにまとめなきゃ」

「ちゃんとした文法を使わなきゃ」

と力みすぎて、すごくよそよそしい文章になっていました。

自分でも「これつまんな…」と思うくらい。

でも

「誰にでも書ける文章じゃなくて、自分の本音を出そう」

「昔の自分に向けて書けばいい」

この考え方に出会ったとき、無駄な肩の力が抜けました!

転職活動に踏み出す前の不安だったり、副業を始めるのが怖かった頃の気持ち。

そういうリアルな体験や思いを思い出しながら書くと、自然に言葉があふれてくるようになります!

そのおかげで記事に“自分らしさ”が出てきて、「文章を書くって楽しい!」と思えるようになりました!

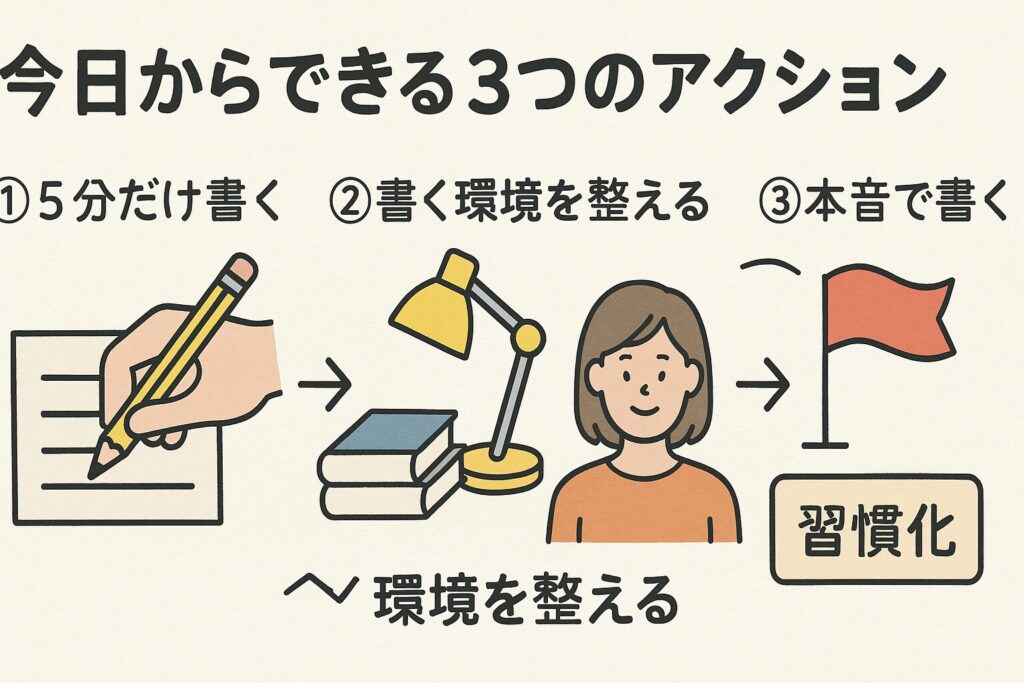

今日からできる“書く習慣”アクション3つ

「習慣にするのが大事なのはわかったけど、結局どう始めればいいの?」

そう思われる方も多いと思います。

でも大丈夫です!

『書く習慣』で紹介されていた方法の中から、ぼく自身が実際に取り入れて効果があった“3つのアクション”を紹介します。

アクション① 「5分だけやってみる」

いきなり

「長文を書こう」

「1日1記事」

なんて意気込むと、ほぼ確実に挫折します!

だから最初は「5分だけ」と決めて机に向かいましょう。

たとえ数行の日記でもOKです。

「できた」という体験を積み重ねることが、最初はとても重要です。

積み重ねられるようになれば、自然と続けられるようになります。

続けるのが楽しくなったら、書く時間を増やしていったらいいんです。

アクション② 書く環境を身近に置く

書こうと思った瞬間にペンやスマホを手に取れるかどうかで、習慣化のしやすさが変わってきます。

- 手元にノートとペンを常備する

- スマホのメモアプリをホーム画面に置く

- SNS(Xなど)をアウトプット専用に使う

すぐ書ける環境が整っていれば「よし、書こう!」と気合を入れなくても、習慣化できるようになります。

アクション③ 本音をそのまま書く

「意味がある文章じゃないとダメ」と思うと手が止まってしまいます。

文章に対して意味付けをしてくれるのは”読者”です。

「今日疲れた」でもいいし、「上司にイラッとした」でもいいです。

まずは自分の気持ちをそのまま言葉にしてしまいましょう。

その一歩が、読者に届くリアルな文章に繋がっていきます。

まとめ

- 5分だけ書いてハードルを下げる

- 書く環境をつくって即行動できるようにする

- 本音を書いて言葉と仲良くなる

たったこれだけで、“書く習慣”は今日からでも、今からでも始められます。

まとめ|今日から“書く習慣”を始めよう

いしかわゆきさんの『書く習慣』は、「書くことは才能じゃなくて習慣だ」と教えてくれる本です。

ぼく自身、この本に出会ったことで”文章を書くのは苦行だ”という思い込みがなくなって、毎日自然と書けるようになりました。

今日からできることはすごくシンプルです。

- まずは 5分だけ書いてみる

- すぐに書ける環境 を整える

- 本音をそのまま言葉にする

この3つを意識するだけで、書くことがぐっと身近になります。

「うまく書かなきゃ」なんて思わなくても大丈夫です!

あなたの日常の一コマや気持ちを言葉にするだけで、それは立派な文章になります。

あなたも今日から “書く習慣” を始めてみませんか?

未来のあなたが、きっとその一歩に感謝してくれるはずです!

それでは

あなたにいい明日がありますように!